Kinder- und Jugendhilfe stellt Buch vor

Pflegekinder hatten schon immer ein schweres Los und erleben bis heute Belastendes, weiss Christoph Wick, Geschäftsleiter der Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen – ein Sozialwerk des Bistums St. Gallen. Er half mit, für das Buch «Auf-gefangen» die Geschichte der Institution aufzuarbeiten. Am 22. August wird das Buch in St.Gallen vorgestellt.

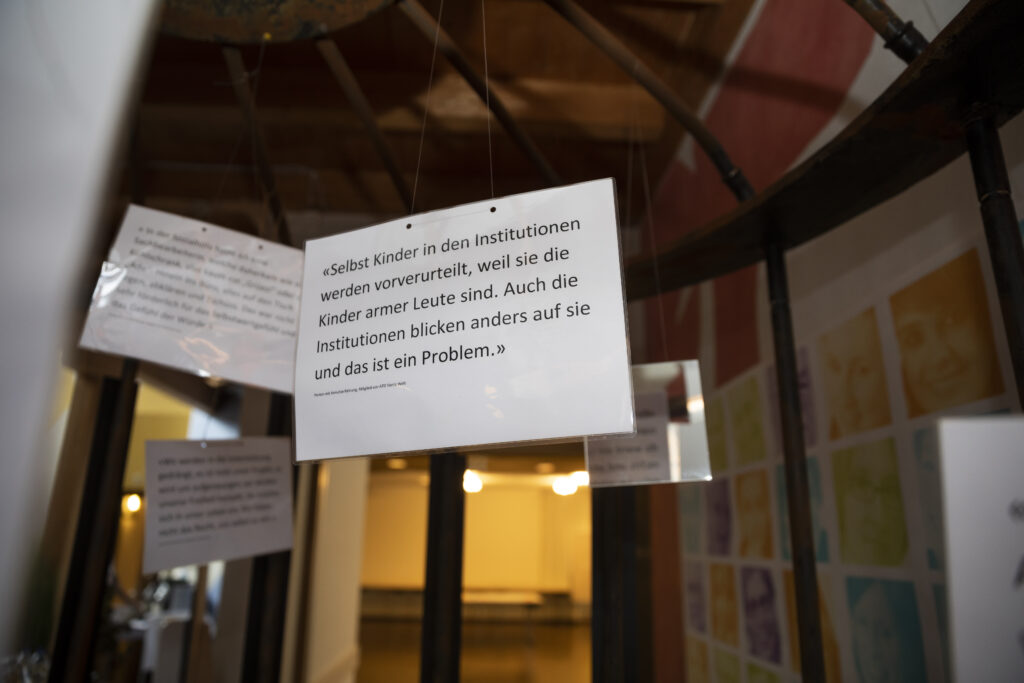

Das kürzlich erschienene Buch beleuchtet die Entwicklung vom Seraphischen Liebeswerk zur Kinder- und Jugendhilfe (KJH) St. Gallen. Der Geschäftsleiter und Sozialarbeiter Christoph Wick (63) erklärt, dass die historische Aufarbeitung schon länger ein Thema gewesen sei: «Wir sind schon seit über 50 Jahren an der Frongartenstrasse und im Estrich unterhielten wir ein Archiv mit jahrzehnte-alten Dossiers. Dazu kamen die öffentlichen Diskussionen über Verdingkinder. Wir wollten die eigene Geschichte kennen und dabei auch die Schattenseiten beleuchten.» Der Vorstand des Vereins KJH hat deshalb zwei Historikerinnen und einen Historiker beauftragt, anhand von Archivmaterial sowie Gesprächen mit Betroffenen die Entwicklung dieser Organisation, die 1891 von Priester Johann Josef Eberle gegründet wurde, zu dokumentieren. Nun ist daraus ein Buch für die Öffentlichkeit entstanden, das Einblicke in die Lebensumstände von Kindern und Familien gibt. Bei der Aufarbeitung wurden die Einzelschicksale in den Kontext der Sozial- und Kirchengeschichte gestellt. Dabei werden aus heutiger Sicht problematische Seiten in der Betreuung von Kindern und Jugendlichen, insbesondere die Fremdplatzierungen, thematisiert.

Marginale Überprüfung

Wick war als Beirat bei der Erarbeitung dieses Buches beteiligt. Aufgrund seiner 20-jährigen Erfahrung hatte er schon Einblicke in die Dossiers und kannte die Geschichte vieler Einzelschicksale. «Durch diese Arbeit wurde mir erneut vor Augen geführt, wie viele Kinder damals in Pflegefamilien vermittelt wurden. Zwischen 1948 und 1980 betraf es rund 100 Kinder pro Jahr, heute sind es jährlich durchschnittlich fünf.» Ein Teil der Kinder sei unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen; andere wiederum hätten sich in der Pflegefamilie wohl und aufgehoben gefühlt. Die Kinder hatten kaum Kontakte zu den Eltern oder Vertrauenspersonen. Die Überprüfung der Pflegefamilien war marginal, erklärt er. Mit der Neuausrichtung in den 1980er-Jahren veränderte sich nicht nur der Name und das Erscheinungsbild des Kinderhilfswerkes, die Organisation erhielt auch neue Strukturen. Heute ist die KJH eine konfessionell neutrale und professionelle Anlaufstelle für Familien. Rechtlich als Verein organisiert, ist die KJH ein Sozialwerk des Bistums St. Gallen.

Der schwere Rucksack bleibt

«Für Pflegekinder haben sich die gesetzlichen, fachlichen und sozialen Rahmenbedingungen insofern verbessert, dass sich mehrere Fachleute engmaschig um sie, ihre Eltern und Pflegefamilien kümmern. Früher hatte oftmals nur eine Person über das Schicksal der betroffenen Kinder entschieden. Nicht selten wussten die Kinder nicht, weshalb sie nicht bei ihren Eltern aufwachsen konnten. Manche litten auch, da sie sich gegenüber leiblichen Kindern der Pflegeeltern diskriminiert fühlten», sagt Wick. Auch heute seien Pflegekinder belastet. Der Umstand, dass sie nicht bei den eigenen Eltern aufwachsen, sei für Kinder eine grosse Herausforderung. Sie kämen nicht darum herum, sich mit ihrem Leben auf eine andere Art auseinanderzusetzen im Gegensatz zu Kindern, die in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen.

Beratung und praktische Hilfe

Die KJH wird vom Katholischen Konfessionsteil des Kantons St. Gallen finanziert. Sie hat je eine Beratungsstelle in St. Gallen und in Sargans mit 20 Fachpersonen, 40 Pflegefamilien und rund 40 Freiwilligen. Das Angebot umfasst Beratung für Familien, Kinder und Jugendliche, Familienbegleitung sowie die Begleitung von Pflegefamilien. Dazu kommt das Angebot «wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt» für Eltern, die in der ersten Phase mit einem Neugeborenen Unterstützung benötigen. Wick erklärt: «Wir vermitteln freiwillige Mitarbeitende zur Entlastung von Müttern mit Baby und/oder Kleinkindern im ersten Lebensjahr. Die Freiwilligen leisten praktische Hilfe wie etwa einen Spaziergang mit einem Kind oder eine Begleitung zum Kinder-Arzttermin». Laut Wick sind viele Eltern froh, mit einer Fachperson über ihre Sorgen sprechen zu können und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Die Probleme seien sehr breit gefächert, von Überforderung, über einschneidende Ereignisse, bis alltägliche Konfliktsituationen.

Pflegeeltern und Freiwillige gesucht

Die KJH sucht Personen, die ein Pflegekind bei sich aufnehmen, und Freiwillige für das Angebot «wellcome». → http://www.kjh.ch

Buchvernissage «Aufgefangen»

Donnerstag, 22. August 2024, 18.30 Uhr

«Aufgefangen – Vom Seraphischen Liebeswerk zur Kinder- und Jugendhilfe St. Gallen» zeichnet die Entwicklung der Organisation und deren Tätigkeiten nach und gibt Einblicke in die Lebensumstände von Kindern und Familien. An der Vernissage hält Präsident Beat Zindel eine Begrüssungsrede, Schauspieler Marcus Schäfer wird aus dem Buch vorlesen. Weitere Anwesende sind unter anderem Regierungsrätin Laura Bucher und Historikerin Loretta Seglias. Anmeldung (erbeten bis 14. August) an: beratungsstelle-sg@kjh.ch oder 071 222 53 53

→ Stadtsaal Lagerhaus, Davidstrasse 42, St. Gallen

Text: Katja Hongler, Bild: Regina Kühne

Veröffentlicht: 24.1.24

Aktualisiert: 15.07.2024