Eine Insel im Ausnahmezustand

Beschaulich zeigt sich die Insel Reichenau auf den ersten Blick. Mit der 1300-jährigen Klostergeschichte hat sie aber eine Vergangenheit, die das benachbarte St. Gallen zwischenzeitlich neidisch werden lässt. Das Jubiläum ist Anlass für eine kleine Inseltour des Pfarreiforums.

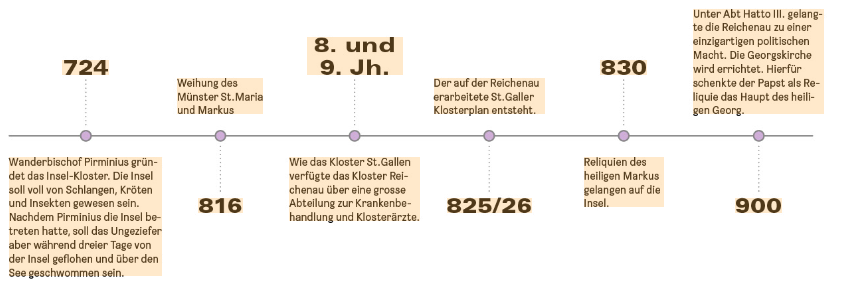

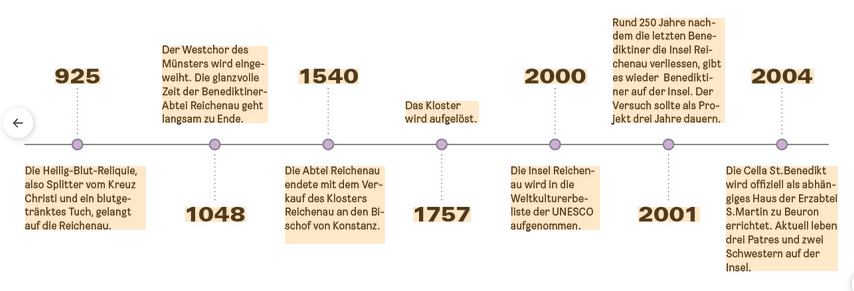

Dieses Jahr ist der Wahnsinn. So etwas habe ich kaum erlebt. Und ich mache das schon seit 30 Jahren», sagt Brigitte Ott-Penzkofer, die an diesem Tag in die Schatzkammer im Münster St. Maria und Markus auf der Insel Reichenau führt. Gegen 60 Personen drängen sich vor dem Eingang um die Gästeführerin. Gleich wird sie mit den Besucherinnen und Besuchern in die Geschichte des Klosters eintauchen und die Schatzkammer besichtigen. Diese enthält unter anderem wertvolle Reliquienschreine wie jenen aus dem Jahr 1305, der Gebeine des Evangelisten Markus enthält. «Dieselbe Führung habe ich auch schon mit nur vier bis fünf Personen gemacht», sagt Brigitte Ott-Penzkofer. In diesem Jahr, in dem die Insel ihr 1300-Jahr-Jubiläum feiert, befinde sich aber alles im Ausnahmezustand. Wichtig ist das Jubiläum, weil der später heiliggesprochene Wanderbischof Pirminius im Jahr 724 das Kloster Reichenau gründete – und danach auf der Insel so viele historisch bedeutende Dinge geschahen, dass man als Nichthistorikerin und ‑historiker vor Überraschung nur staunen kann (siehe Zeitachse).

Splitter vom Kreuz Christi

Die Recherche-Tour des Pfarreiforums fällt nicht auf einen beliebigen Tag im Jubiläumsjahr, sondern auf den Freitag vor dem Wochenende des Heilig-Blut-Fests Ende Mai. Das ist der höchste Feiertag der Insel. Bei der Reichenauer Heilig-Blut-Reliquie handelt es sich um ein vergoldetes byzantinisches Abtskreuz, das der Überlieferung nach Splitter vom Kreuz Christi und ein blutgetränktes Tuch enthalten soll. Die Insel ist herausgeputzt: Gelb-weisse Bänder schmücken den Chorraum im Kloster, die Heilkräuterbeete sind gepflegt und auf der ganzen Insel sind die Cafés und kleinen Läden liebevoll dekoriert. Auch die Gästeliste für das Heilig-Blut-Fest steht fest: Der St. Galler Bischof Markus Büchel wird aus historischer Verbundenheit als Ehrengast die Festpredigt im Münster halten. Mit Bildern, Text und einem kurzen Filmbeitrag dokumentiert ist das etwa durch den mittlerweile erschienen SWR-Beitrag «Insel Reichenau feiert das Heilig-Blut-Fest», in dem Bischof Markus während der Predigt oder der Prozession zu sehen ist, bei der die Heilig-Blut-Reliquie über die Insel getragen wird.

In Vergangenes eintauchen

Wie war das noch mal mit Reichenau und St. Gallen? Auf der Insel stehen weitere Führungen wie jene zur Klostergeschichte zur Auswahl, die etwa darauf eingeht, wie in Reichenau der berühmte St. Galler Klosterplan entstanden ist. Eine andere Möglichkeit ist es, sich mit einem der zahlreichen über die Insel Reichenau erschienenen Sachbücher oder Krimis auszurüsten und so in die Vergangenheit der Insel einzutauchen. Wir entscheiden uns für das neuste Buch «Reichenau – Insel der Geheimnisse», das Erzählungen verschiedener Beststellerautorinnen historischer Romane enthält. Mit dem Velo geht es entlang der gut ausgeschilderten Veloroute hinauf zur Hochwacht, einem Aussichtspunkt, von dem aus sich die 4,5 Kilometer lange und 1,5 Kilometer breite Insel überblicken lässt. Auf der Hochwacht gibt es ein Café, grosse, Schatten spendende Bäume und Sitzbänke. Dort fällt die Wahl auf die Erzählung «Morcheln im Winter und der sehr grosse Fisch» , die in das Jahr 956 nach Christus führt. Es ist die Zeit, in der Reichenau eines der wichtigsten Klöster des Mittelalters und Zentrum der Buchmalerei war. Die Reichenauer Bibliothek gehörte damals zu den grössten im Heiligen Römischen Reich, Schreibwerkstatt und Klosterschule waren berühmt. Die Hauptperson der Erzählung, Benno, hat nun das Glück, als Knabe in das Kloster Reichenau aufgenommen zu werden. Dank seines Talents für die Schreibkunst und Buchmalerei darf er später als junger Mann wichtige Handschriften und Bücher kopieren. Eines Tages beauftragt ihn der Abt, eines der kopierten Bücher in das Kloster St. Gallen zu bringen. Mit dem dort ansässigen Mönch Notker gerät Benno nach seiner Ankunft in einen Wettstreit darüber, welche Bibliothek die schöneren Bücher enthält und welches Kloster das bedeutendere sei. Nach einigen Krügen Bier behauptet Notker, dass im St. Galler Klostergarten sogar im Winter Morcheln wachsen würden. Benno wiederum erzählt von den grossen «Atlantfischen» im Bodensee um die Insel Reichenau herum, die so lang seien wie zwei Männer.

Durch Sonnenlicht erstrahlt

Was wohl zum Niedergang des Klosters Reichenau und dessen Auflösung im 1757 führte? Und konnte das Kloster tatsächlich einzig durch den Streit zweier Äbte auf nur zwei Mönche schrumpfen? Auch dazu gäbe es im Buch historische Erzählungen oder wahlweise Bilder, Ausstellungstexte und Tonaufnahmen in der extra fürs Jubiläum lancierten kostenlosen App «Reichenau». Diese enthält Informationen zu allem, was man über die Insel wissen muss. Die Gedanken kehren aber zurück zur Führung durchs Münster von Brigitte Ott-Penzkofer. Sie erzählt, wie der Kaiser jeweils im Westflügel im Münster auf einer Empore hinter dem Markusaltar Platz genommen habe und dort durch das Sonnenlicht erstrahlte, das durch die Fenster fiel. «Da waren alle geblendet», sagt sie mit einem Augenzwinkern. Zum Schluss folgt der Besuch der Schatzkammer mit ihren Kunstwerken und Reliquienschreinen. Diese gehöre zusammen mit dem Klostergarten und dem klostergeschichtlichen Teil des Museums Reichenau im Bereich Einrichtungen zu den Hauptanziehungspunkten, sagt Karl Wehrle, Tourismuschef von Reichenau, auf Anfrage. Die Insel Reichenau verzeichnet 250 000 Übernachtungen pro Jahr. Die Tagesgäste werden auf 750 000 bis 1 000 000 jährlich geschätzt. Wie viele es im Jubiläumsjahr sein werden, könne nur gefühlt geschätzt werden. Aber es bestehe der Eindruck, dass es mehr seien als sonst, sagt Wehrle. Schulter an Schulter stehen die Besucherinnen und Besucher in der kleinen Schatzkammer, die früher als Sakristei diente. Was mehr beeindruckt, ist schwer zu sagen: Die detailliert gefertigten Schreine und Kunstwerke selbst oder die zahlreichen Geschichten und Überlieferungen, die jeder einzelne Schatz birgt.

Text und Bilder: Nina Rudnicki

Veröffentlichung: 21. Juni 2024